Приветствую Вас Гость!

Меню сайта

Категории каталога

| Святыни Алании [12] |

| Традиции и обычаи [12] |

| Древнее учение Алании [7] |

| Культура Алании [49] |

| Религии Алании [9] |

Наш опрос

Форма входа

Поиск

Ссылки

|

Статистика

В сети всего: 1

Гостей: 1

Пользователей: 0

Осетия - Алания | Осетины - Аланы | Сарматы

| Главная » Статьи » Духовный и культурный мир Алании |

| В разделе материалов: 78 Показано материалов: 21-30 |

Страницы: « 1 2 3 4 5 ... 7 8 » |

Термин зæппадз, зæппаз / зæппаз, дзæппазæ – "подземный, полуподземный и надземный каменный могильный склеп"; "гробница с боковым лазом-проемом"; "склеп"; "усыпальница", "мавзолей" – возводится В.И. Абаевым к первоначальной форме *zampati-; сближается он с перс. sabad "корзина", пехл. *sараt, арм. (из иран.) sар’аt’ "корзина", "сундук", "короб" (IV,298). Неточность звуковых соответствий (z-//s-) свидетельствует о том, что здесь идеофоны ("нечто выпуклое") с широким звуковым варьированием. Термин зæппадз, зæппаз / зæппаз, дзæппазæ – "подземный, полуподземный и надземный каменный могильный склеп"; "гробница с боковым лазом-проемом"; "склеп"; "усыпальница", "мавзолей" – возводится В.И. Абаевым к первоначальной форме *zampati-; сближается он с перс. sabad "корзина", пехл. *sараt, арм. (из иран.) sар’аt’ "корзина", "сундук", "короб" (IV,298). Неточность звуковых соответствий (z-//s-) свидетельствует о том, что здесь идеофоны ("нечто выпуклое") с широким звуковым варьированием.Термин "идеофоны" возник для особого разряда звукоизобразительных слов. В них определенный круг значений передается в звуковом образе, вызванном непосредственным впечатлением от предмета или действия, "изображающим" внешний вид, форму, величину, удаленность объектов, свойства их поверхности и пр. В.И. Абаев рекомендует отличать идеофоны, "изображающие" впечатление от внешнего облика предметов, от идеофонов, передающих двигательные, световые и иные впечатления, а также от звукоподражаний. Идеофоны присутствуют в самых различных языках и могут заимствоваться, как любые другие слова. |

Материал – археологический, этнографический, фольклорный и эпический – свидетельствует о том, что у аланов, предков осетин, параллельно, в виде взаимосвязанных и взаимообусловленных ритуалов, наличествовали многообразные формы религиозных верований, которые со временем оформились в систему религиозных представлений и культовой практики. Материал – археологический, этнографический, фольклорный и эпический – свидетельствует о том, что у аланов, предков осетин, параллельно, в виде взаимосвязанных и взаимообусловленных ритуалов, наличествовали многообразные формы религиозных верований, которые со временем оформились в систему религиозных представлений и культовой практики.Религиозный ритуально-мифологический термин дзӕнӕт / дзенет – "рай", дается в словарях осетинского языка как: 1. Место, где души умерших праведников ведут блаженное существование: "Мæрдты дзæнæтæй уæлæуыл зындон хуыздæр" ("Лучше ад на земле, чем рай на том свете"); 2. Перен. красивое место, доставляющее наслаждение, удовольствие: "Уæлæуыл дзæнæт" ("Рай земной"; "Дзæнæт мады къæхты бын ис" ("Рай под ногами матери"). |

Аланы – предки осетин – обладали высокой духовной культурой, свидетельством чего являются произведения устного народного творчества. В них запечатлена идеология аланского общества, представлявшая собой удивительную, но сложную систему верований, обычаев и обрядов, динамически развивавшуюся во времени. Тем интереснее, на наш взгляд, обратить внимание на возможность отследить в мифолого-религиозном симбиозе традиционных верований общеаланские представления о загробном мире, пронизывавших мировоззрение алан и оставленных в наследие их потомкам – осетинам. Аланы – предки осетин – обладали высокой духовной культурой, свидетельством чего являются произведения устного народного творчества. В них запечатлена идеология аланского общества, представлявшая собой удивительную, но сложную систему верований, обычаев и обрядов, динамически развивавшуюся во времени. Тем интереснее, на наш взгляд, обратить внимание на возможность отследить в мифолого-религиозном симбиозе традиционных верований общеаланские представления о загробном мире, пронизывавших мировоззрение алан и оставленных в наследие их потомкам – осетинам. |

В общественной и духовной жизни осетин исключительное значение всегда придавалось хранимому в веках неписаному моральному кодексу «æгъдау». В.И. Абаев трактовал его как древний обычай, норму поведения. Уточним, что восходит эта норма к жизненной этике алан, её самой древней, базовой части, которую можно назвать культурой воинской чести. Архаические идеалы воплотились в æгъдау в виде духовных ценностей, норм общественной морали, этикета, правовых канонов, поведенческих стереотипов, способных стабилизировать все сферы народной жизни, включая общение с Высшими силами. Æгъдау - это воплощенные в действиях, представления осетин о «Порядке» в самом глобальном его понимании. Æгъдау состоит из многих компонентов. В первую очередь - это «хистæриуæг»(старшинство)/«кæстæриуæг»(младшинство), «уаздандзинад», который следует понимать как «благородство», «приличие», «фсарм» (скромность), «уаг» (пристойность в речи или за столом), «нымд» (стыдливость), «лæгдзинад» (в дословном переводе - «мужчинство») и др. Важно понимать, что все эти нравственно – поведенческие программы существуют только во взаимной и тесной связи. Масштабы газетной статьи не позволят рассмотреть их подробно, а только в самом общем обзоре. В общественной и духовной жизни осетин исключительное значение всегда придавалось хранимому в веках неписаному моральному кодексу «æгъдау». В.И. Абаев трактовал его как древний обычай, норму поведения. Уточним, что восходит эта норма к жизненной этике алан, её самой древней, базовой части, которую можно назвать культурой воинской чести. Архаические идеалы воплотились в æгъдау в виде духовных ценностей, норм общественной морали, этикета, правовых канонов, поведенческих стереотипов, способных стабилизировать все сферы народной жизни, включая общение с Высшими силами. Æгъдау - это воплощенные в действиях, представления осетин о «Порядке» в самом глобальном его понимании. Æгъдау состоит из многих компонентов. В первую очередь - это «хистæриуæг»(старшинство)/«кæстæриуæг»(младшинство), «уаздандзинад», который следует понимать как «благородство», «приличие», «фсарм» (скромность), «уаг» (пристойность в речи или за столом), «нымд» (стыдливость), «лæгдзинад» (в дословном переводе - «мужчинство») и др. Важно понимать, что все эти нравственно – поведенческие программы существуют только во взаимной и тесной связи. Масштабы газетной статьи не позволят рассмотреть их подробно, а только в самом общем обзоре. |

Арвайдæн (Небесное зеркало) – волшебный предмет, обладающий чудесными свойствами воспроизводить все происходящее на небесах, на земле и в подземном мире. Арвайдæн (Небесное зеркало) – волшебный предмет, обладающий чудесными свойствами воспроизводить все происходящее на небесах, на земле и в подземном мире.Зеркало является одним из ведущих символов культуры. В основе архетипа зеркальности лежит семиотическое понятие двойственности: зеркало "удваивает" мир, и этим объясняется фактор его мифологизации. Встречающееся в архаической мифологии многих народов мира наличие метаморфоз образа зеркала позволило выделить три его функциональных типа: 1) мифологема Зазеркалья как пространства потустороннего; 2) мифологема Зеркала-Солнца, являющегося источником света и плодородия; 3) мифологема Зеркала-Ока, выступающего носителем абсолютного знания. В соответствии с этим мотивы и образы, связанные с зеркалом, активно функционируют в фольклорно-этнографической традиции осетин. Так, способность зеркала создавать точное воспроизведение видимого облика любого предмета и его движения обусловила в осетинской "Нартиаде" его прототипичность по отношению к различным волшебным оптическим приборам: от сказочного волшебного зеркальца до всевозможных аналогов подзорной трубы и Небесного зеркала – Арвайдæн. К примеру, в кадаге "Сослан æмæ Тари фурт Мукара" (диг.) встречается волшебный предмет, принадлежащий Сослану, – Кæсæн хæтæл – (дардмæ кæсæн дзаума / предмет для дальнего видения – аналог подзорной трубы). Признаки этимологической близости и функциональной идентичности прослеживаются и у чудесного предмета кæсæнцæст (букв. глаз (cæst) для смотрения (kæcæn) в кадаге "Как Сосрыко женился на дочери Солнца" (рус.). |

Самоназвание любого народа – важный фактор его идентификации в мире среди других народов и в решении вопросов, касающихся этногенеза. Самоназвание любого народа – важный фактор его идентификации в мире среди других народов и в решении вопросов, касающихся этногенеза.Поэтому в качестве примера алано-осетинской преемственности исследователями приводится наличие в осетинском устном народном творчестве и обрядах слова аллон. В.И. Абаев пишет: "В числе вопросов, которые могут возникнуть у читателя, мы предвидим такой: если от алан к современным осетинам идет тесная и непрерывная преемственность, то почему у осетин не сохранилось старое самоназвание "алан"? <…> Почему же не удержалось название "алан?" На этот вопрос можно ответить.., что такая смена племенных названий – обычная вещь в истории. Современное название французов français происходит от названия германского племени франков, между тем как французы по языку продолжают латинскую традицию, а по психофизическому типу – кельтскую. Но, кроме того, неверно, что термин "алан" исчез из осетинского. Он сохранился. Сохранился в фольклоре, в сказках. Там, где в русских сказках людоед говорит о "русском духе", в осетинских неизменно фигурирует "аллонский (=аланский) дух", или "дух аллона–биллона" ("аллон–биллоны смаг"). Здесь "аллон" может означать только "осетин", ибо героев своих, осетинских, сказок народ, естественно, мыслит осетинами. Если эти герои в сказках зовутся "allon", то очевидно, что это allon было в прошлом самоназванием осетин. Исчезнувшее из обихода, оно удержалось, как это часто бывает, в фольклоре". |

Краска, по мнению ученых, соотносилась с огнем и была символом божества, использовалась как органическая часть сакрального действия, обладала волшебными свойствами, порожденными Божеством. Краска, по мнению ученых, соотносилась с огнем и была символом божества, использовалась как органическая часть сакрального действия, обладала волшебными свойствами, порожденными Божеством.Мистическая символика краски возникла на основе хроматических оттенков горящего огня: различные краски вздымающегося вверх огня представлялись древним как концентрические круги. Каждая краска (круг) занимала свое место в модели Вселенной и имела в связи с этим определенное символическое значение. Основными у индоевропейцев признавались лишь три краски. Белая как символ неба потустороннего мира, по которому путешествуют души умерших; черная – символ преисподней; красная – символ божества, жизни, силы, очищения. Реликты древнего состояния культуры, когда одним термином обозначалась значительная часть спектра, наблюдаются и в развитых языках (к прим., цвет красный в ирландском языке). Обусловливается это системой языка, в котором каждый знак – член своей системы. К примеру, в осетинском языке одной основой цъæх обозначается зеленый, синий, голубой и серый цвета, хотя для его понятия было старое иранское слово хæр-, сохранившееся в хæрæг "осел", хæрис "ива" и в дигорском диалекте –хæрæ мегъæ "серый туман". По В.И. Абаеву, цъæх "серый", "синий", "голубой", "зеленый" <…>, по всей вероятности, кавказское слово; ср. авар. цъцъахил "серый", "голубой", табас. цъух- "серый", груз. цъахи, цъака "сыворотка" ("серая жидкость", ср. осет. цъæх сылы "сыворотка"), каб. шъехуа "синий", "голубой", шъхо "серый"; намечаются связи и на иранской почве: перс. загъ "синий" (загъ-чашм "синеглазый"). Совмещение в одном слове значений серого, синего и зеленого В. И. Абаев объясняет хозяйственной неактуальностью этих цветовых различий в условиях староосетинского быта. В аналогичных условиях такой же цветовой "синкретизм" наблюдается в других языках; ср. абх. ά-ес’a "серый", "синий", "зеленый". |

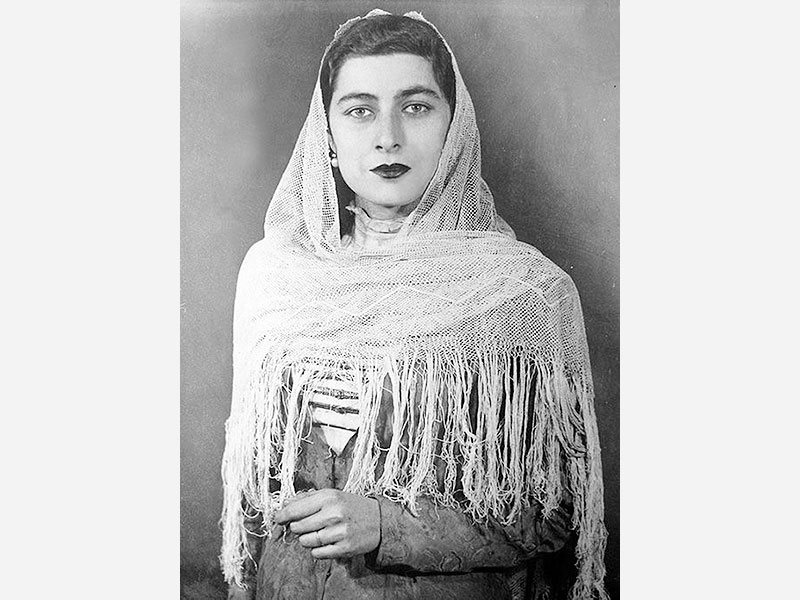

Цыллæ хыз (букв. – сетка из шелка-сырца) – сплетенная из сырцевой нити натурального шелка вуаль. Статья посвящена, пожалуй, наиболее значимой детали осетинского праздничного женского костюма – шелковому гипюровому платку. Цыллæ хыз (букв. – сетка из шелка-сырца) – сплетенная из сырцевой нити натурального шелка вуаль. Статья посвящена, пожалуй, наиболее значимой детали осетинского праздничного женского костюма – шелковому гипюровому платку.Важно отметить, что цыллæ хыз являлась частью головного убора осетинской невесты. Плетеный шелковый платок (обычно четырехугольной формы), как известно, изготавливали из шелковых ниток, полученных ручным способом. В традиционной культуре осетин шелк всегда и повсеместно был распространен достаточно широко, особенно до 1917 года. Шелководство, изготовление изделий из шелка (платки, платья, рубашки, тесьма, пояса, нижнее белье и т.д.) являлись еще до недавнего времени традиционными видами хозяйственной деятельности народа. Цыллæ хыз различался по форме, которая могла быть как треугольной в виде косынки, так и квадратной и прямоугольной. Размер сетки (завязываемого узла) и толщина шелковой нити (кручение пряжи) также могли отличаться. Праздничные (свадебные) платки были натурального светло-бежевого цвета (некрашеный шелк), известны и платки черного оттенка. Но главной особенностью был рисунок, вышитый на сетке, и вид обработки каймы шали (кружево или бахрома). |

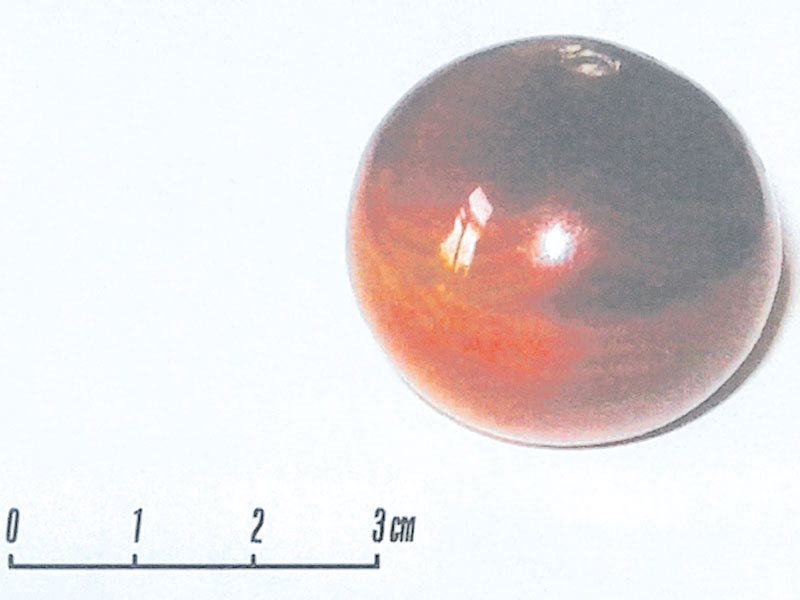

В этнической культуре осетин важное место занимает уникальная реликвия – Цыкурайы фæрдыг (бусина исполнения желаний, дословно: бусина, дающая все, о чем попросишь). Традиция ее почитания у них известна с древнейших времен, поскольку об этом наглядно свидетельствуют многочисленные находки, обнаруженные в аланских погребениях. В этнической культуре осетин важное место занимает уникальная реликвия – Цыкурайы фæрдыг (бусина исполнения желаний, дословно: бусина, дающая все, о чем попросишь). Традиция ее почитания у них известна с древнейших времен, поскольку об этом наглядно свидетельствуют многочисленные находки, обнаруженные в аланских погребениях.Мотив Чудесной бусины устойчиво зафиксирован также и в фольклорной традиции осетин и составляет сюжетную и композиционную ткань практически всех ее жанров: волшебных сказок, легенд, преданий, обрядовых молений, песен, народной афористики и др. Данный мотив обладает особой семантической насыщенностью и весьма распространен в осетинской "Нартиаде". В качестве важного сюжетообразующего компонента он представлен в обширном корпусе сказаний: Кадаг о сотворении нартов; Как родился Арахдзау, сын Бедзенаг-алдара; Предание о Хамыце; Сказание Сырдона о битве Батраза с небожителями и его смерти; Нартовское сказание Сырдона о жизни вождя нартов Хамыца и его смерти; Рождение Сослана от Сос-камня; Как Сослан женился на Бедохе и мн. др. |

Для Маркуса дю Сотоя, нашего современника, специалиста по теории групп и теории чисел, игральная кость – это метафора, абсолютный символ непознаваемого в его рассуждениях о непредсказуемости результата и прихотливости удачи. Задолго до него в вопросе программирования и прогнозирования успеха пытались разобраться лучшие умы: Галилео Галилей, Паскаль де Блез, Пьер де Ферма, Исаак Ньютон. Исход игры не поддался математическому анализу и физическому расчету, зато эти поиски многое дали для развития теоретической мысли. А что известно о прошлом? Насколько глубоко в прошлое возможна проекция из настоящего? На какие вопросы пока нет ответов? Для Маркуса дю Сотоя, нашего современника, специалиста по теории групп и теории чисел, игральная кость – это метафора, абсолютный символ непознаваемого в его рассуждениях о непредсказуемости результата и прихотливости удачи. Задолго до него в вопросе программирования и прогнозирования успеха пытались разобраться лучшие умы: Галилео Галилей, Паскаль де Блез, Пьер де Ферма, Исаак Ньютон. Исход игры не поддался математическому анализу и физическому расчету, зато эти поиски многое дали для развития теоретической мысли. А что известно о прошлом? Насколько глубоко в прошлое возможна проекция из настоящего? На какие вопросы пока нет ответов? |