Приветствую Вас Гость!

Меню сайта

Разделы новостей

| История Осетии [64] |

|

Скифы | Сарматы | Аланы

[157]

Публикации, архивы, статьи.

|

|

Осетия

[131]

Новости Северной Осетии и Южной Осетии.События на Кавказе.

|

|

Кавказ

[15]

Народы Кавказа, История и культура народов Кавказа

|

|

Ранняя история Алан

[0]

Габуев.Т.А.

|

Наш опрос

Форма входа

Поиск

Ссылки

|

Главная »

В древнекитайских хрониках, относящихся к середине – первой половине I тыс. до н.э., среди прочих скотоводческих народов, соседствовавших с китайскими царствами, можно встретить упоминания о племени юэчжи – кочевниках, занимавших засушливые пастбища в бассейне р. Тарим. Сегодня это территория Синьцзян-Уйгурского автономного района и провинции Ганьсу на северо-западе Поднебесной. Известно, что, по крайней мере с середины VII в. до. н.э., юэчжи добывали в горах и продавали китайцам нефрит, который последние очень высоко ценили, а также обменивали своих прекрасных лошадей на китайский шелк. В целом, как указывает трактат "Гуанцзы", юэчжи не вступали в конфликты с соседними китайскими государствами. В древнекитайских хрониках, относящихся к середине – первой половине I тыс. до н.э., среди прочих скотоводческих народов, соседствовавших с китайскими царствами, можно встретить упоминания о племени юэчжи – кочевниках, занимавших засушливые пастбища в бассейне р. Тарим. Сегодня это территория Синьцзян-Уйгурского автономного района и провинции Ганьсу на северо-западе Поднебесной. Известно, что, по крайней мере с середины VII в. до. н.э., юэчжи добывали в горах и продавали китайцам нефрит, который последние очень высоко ценили, а также обменивали своих прекрасных лошадей на китайский шелк. В целом, как указывает трактат "Гуанцзы", юэчжи не вступали в конфликты с соседними китайскими государствами.Чем же интересен этот древний кочевой народ для нас? Дело в том, что, по мнению целого ряда крупных ученых из разных стран, юэчжи были индоевропейским, а, возможно, даже североиранским народом. Так, например, крупный немецкий востоковед Бертольд Лауфер в работе "Язык юэчжи, или индо-скифов" пришел к выводу, что юэчжи говорили на языке, принадлежавшем к той же группе, что и скифский, согдийский, осетинский и ягнобский. Украинский археолог А. Симоненко, проанализировав археологические находки из погребений некрополя Тилля-тепе в Афганистане, связываемых с "большими юэчжи", пишет, что "образцы украшений в полихромном стиле, посуды, оружия практически не отличаются от сарматских". С большой долей вероятности мы можем отождествить юэчжей китайских хроник с племенем тохаров, самым восточным из индоевропейских народов, известным из классических античных источников. |

Между IV и VII веками на юго-западных окраинах европейской Скифии сложилась сложная этнополитическая ситуация: на тот момент завершилась активная фаза Великого переселения народов. Народ под названием эфталиты неоднократно упоминается в древних источниках об этом периоде как тот, который совершал вместе с аланами набеги, а также пересекался с ними в различных политических ситуациях. Между IV и VII веками на юго-западных окраинах европейской Скифии сложилась сложная этнополитическая ситуация: на тот момент завершилась активная фаза Великого переселения народов. Народ под названием эфталиты неоднократно упоминается в древних источниках об этом периоде как тот, который совершал вместе с аланами набеги, а также пересекался с ними в различных политических ситуациях.Во II веке до н. э. Греко-Бактрийское царство, бывшее одним из наследников завоеваний Александра Македонского, было разрушено вторгшимися с севера завоевателями-номадами, среди которых преобладающий элемент составляли юэчжи или тохары, занявшие северную часть современного Афганистана, известную с тех пор под названием Тохаристан. "Тохарское" племя кушан пришло к власти в начале христианской эры, основав империю, простиравшуюся вплоть до Северной Индии. В античных источниках ее называют Индоскифией. Ей суждено было стать самым могущественным врагом парфян после Рима. Однако, достигнув наибольших пределов при монархе Канишке I (128–151), Кушанское царство в дальнейшем переживало постепенный упадок. В борьбе с Персией оно потеряло свои западные территории и, в конце концов, в IV в. оказалось под властью захвативших его эфталитов и других родственных им племен. |

Топонимы могут явиться единственными следами исчезнувших народов и языков, способствовать выяснению важнейших вопросов истории, географии, этнографии и лингвистики. Имея ярусное строение и являясь смешением разных по времени образований, эти "красноречивые свидетели прошлого" переносят нас через века и тысячелетия, позволяют изучать языковые явления прошлого географически, определяя их пространственные границы. Топонимы могут явиться единственными следами исчезнувших народов и языков, способствовать выяснению важнейших вопросов истории, географии, этнографии и лингвистики. Имея ярусное строение и являясь смешением разных по времени образований, эти "красноречивые свидетели прошлого" переносят нас через века и тысячелетия, позволяют изучать языковые явления прошлого географически, определяя их пространственные границы.Названия, как факты языка, прикрепленные территориально, "своего рода исторический документ", возникают в определенные исторические эпохи и связаны с общественной жизнью и хозяйственным укладом народа, с конкретными историческими событиями, внося ясность в его этногенез, расселение, размещение и путей миграций, но порою бывают обусловлены особенностями географического объекта. Проиллюстрируем данное положение активностью этнонима алан в образовании топонимов в Западной Европе; исходя из географического содержания термина, ареал распространения этнотопонима. |

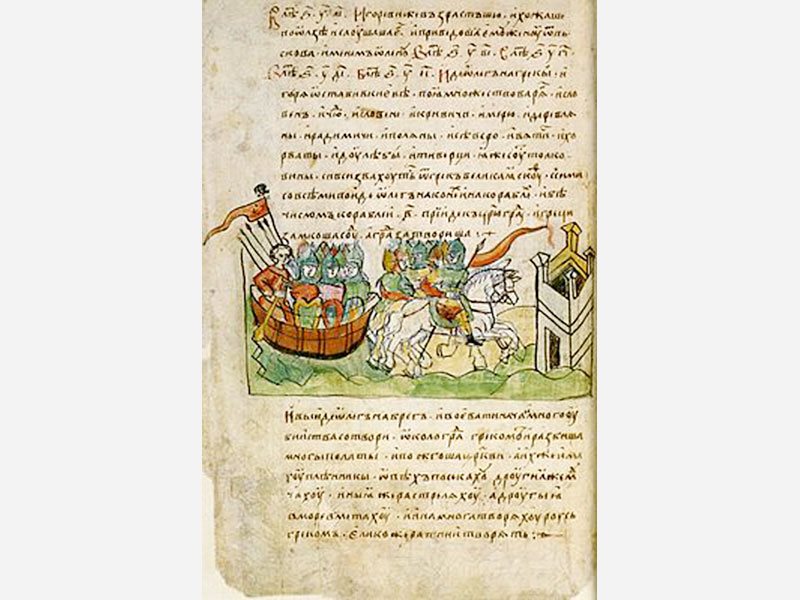

В истории аланов известны различные типы знамен. В соответствии с одной гипотезой два наиболее ранних из них обнаружены в тайнике насыпи кургана "Дачи" (Нижний Дон) рубежа I–II вв. В истории аланов известны различные типы знамен. В соответствии с одной гипотезой два наиболее ранних из них обнаружены в тайнике насыпи кургана "Дачи" (Нижний Дон) рубежа I–II вв.Согласно реконструкции они представляли собой полотнища с двумя окончаниями, обшитыми золотыми бляшками различных геометрических форм. Первое было очень узким, с острыми окончаниями и двумя лентами-завязками у древка. У второго знамени окончания были округлыми, а верхнее – несколько длиннее нижнего. Для декора знамен и креплений завязками указаны параллели в материалах кургана № 6 хуннского могильника Ноин-Ула (Монголия), что отражало тесные контакты аланов с хуннами еще на востоке Центральной Азии. Находки сопоставляются с изображениями двух знамен на стене Кяфарской гробницы (Карачаево-Черкесия), которую предложено считать захоронением Дорголела, правившего в Алании в XI в. Им, в свою очередь, находят прямые параллели в свадебных и траурных знаменах осетин и иных образцах. Подобные траурные знамена, но прямоугольной формы, усматривают в процарапанных рисунках (граффити) рубежа нашей эры в храме Байты III (Казахстан), которые связывают с комплексом сармато-аланских представлений. |

Большая часть того, что известно об аланах, относится к периоду их походов и передвижений с гуннами и германскими народами. В таком случае правомерно задаться вопросом: почему среди народов, составляющих политическую карту нартовского мира, не упоминаются готы, наиболее частые союзники, a периодически и военные противники аланов? Изначальное отсутствие? Значимое отсутствие? Следы готов затерялись? Потерялись? Большая часть того, что известно об аланах, относится к периоду их походов и передвижений с гуннами и германскими народами. В таком случае правомерно задаться вопросом: почему среди народов, составляющих политическую карту нартовского мира, не упоминаются готы, наиболее частые союзники, a периодически и военные противники аланов? Изначальное отсутствие? Значимое отсутствие? Следы готов затерялись? Потерялись?В современном осетинском языке хатиагский язык применяется для обозначения малопонятного чужеземного языка либо языка секретного. В нартовских кадагах на нем разговаривают народ хатиагский (хатиаг адæм), уаиги, гуымиры, гумцы, дурагоны, подданные черноморского алдара, люди Донбеттыра, лица неустановленного происхождения на близких и дальних подступах к земле нартов, переговорщик ласточка, конь меж двух морей, удхæссæг в лесу, мертвые и святые (мæрдтæ æмæ зæдты æвзаг), наконец, сами нарты. Ждет своего разъяснения пока не расшифрованная формула из текстов нартовских сказаний: "æрмæст не ´взаг расугъддæр у хатиагау". И почему этому противоречит (сбывшееся?) предсказание: "хатиагский язык начнет забываться, и осетины станут рассеиваться" ("хатиаг æвзаг рох кæндзæни, æмæ Ир пырх кæндзысты"). |

В свое время широкое распространение среди христиан получило Житие Феодора Эдесского, составленное в IX в. Василием Эмесским (Манбиджским) или неким палестинским эмигрантом в Константинополе. В нем повествуется о принятии правителем Вавилона Мавией христианства и последующей его мученической гибели от рук своих бывших единоверцев. Греческие рукописи восходят к началу XI в. В свое время широкое распространение среди христиан получило Житие Феодора Эдесского, составленное в IX в. Василием Эмесским (Манбиджским) или неким палестинским эмигрантом в Константинополе. В нем повествуется о принятии правителем Вавилона Мавией христианства и последующей его мученической гибели от рук своих бывших единоверцев. Греческие рукописи восходят к началу XI в.Позднее был произведен перевод Жития с греческого языка на арабский, в котором на место "правителя персидского" поставлен халиф ал-Мамун (813–833 гг.) Оно получило широкое распространение среди христиан халифата. В переводе были сделаны некоторые сокращения текста оригинала. Сохранившиеся арабские рукописи датируются временем не позднее XIII в. Самые ранние рукописи славянского перевода относятся к ХIV в. |

"Русь", "русские" – далеко не самые возрастные названия стран и народов, но загадок задали предостаточно. Аксиоматично немногое – например, что в других языках эти слова претерпели искажения: было *рус стало *уэрэс/*орыс. Предлагаю переквалифицировать это в теорему: формы претерпели искажение в самом русском языке. Было *уэрес/*орыс стало *рус. "Русь", "русские" – далеко не самые возрастные названия стран и народов, но загадок задали предостаточно. Аксиоматично немногое – например, что в других языках эти слова претерпели искажения: было *рус стало *уэрэс/*орыс. Предлагаю переквалифицировать это в теорему: формы претерпели искажение в самом русском языке. Было *уэрес/*орыс стало *рус.O rus!.. Hor. О Русь! А. С. Пушкин, "Евгений Онегин", глава вторая. Эпиграф. Практически по всему неславянскому периметру России страну, ее жителей и язык обозначают названиями, которые не начинаются с согласного -р-. Как в осетинском: Уæрæсе, уырыс, уырыссаг æвзаг. Или почти, как в осетинском. |

Официальное принятие Аланией в 914 г. христианства через Константинопольский патриархат и церковный раскол 1054 г. определили православный путь государства. Вместе с тем последующие геополитические изменения, вызванные эпохой монгольских вторжений и владычества, вносили различные корректировки на данном пути. Известные потрясения того времени позволили, например, Римско-католической церкви значительно расширить пространства для своей миссионерской деятельности. Не остались без внимания с ее стороны и аланы. Официальное принятие Аланией в 914 г. христианства через Константинопольский патриархат и церковный раскол 1054 г. определили православный путь государства. Вместе с тем последующие геополитические изменения, вызванные эпохой монгольских вторжений и владычества, вносили различные корректировки на данном пути. Известные потрясения того времени позволили, например, Римско-католической церкви значительно расширить пространства для своей миссионерской деятельности. Не остались без внимания с ее стороны и аланы.Надежно позволяют судить о встрече алан с католицизмом официальные документы. Римский Папа Иннокентий IV в двух буллах "Cum hora undecima" от 23 июля 1253 г. указал доминиканским и францисканским монахам проповедовать в тех землях, где еще нет водительства Римского Папы. В двух его бревах 1245 и 1253 гг. к братьям миноритам предлагается вести католическую пропаганду среди различных народов, в том числе у алан. Таким образом, аланы впервые оказываются включены в число народов, среди которых ведется католическая миссионерская деятельность. |

На примере анализа одного топонима и одного гидронима Алагирского ущелья попытаемся обнаружить в топонимии Алагирского района Северной Осетии языковой пласт древнего населения, восстановить его на определенной территории и очертить границы распространения. На примере анализа одного топонима и одного гидронима Алагирского ущелья попытаемся обнаружить в топонимии Алагирского района Северной Осетии языковой пласт древнего населения, восстановить его на определенной территории и очертить границы распространения.В "прочтении" семантики этимологической лексики с физико-географическими реалиями и природными условиями мы исходили из того, что она обусловливается особенностями рельефа, растительного покрова, гидрографии, топонимической позитивностью, окружающей географической реальностью, опорой на исторические данные, а также тем, что любой этнический ареал изменчив во времени и пространстве, не имеет непрерывных границ; что в изучении географических названий одинаково важны и учет этноязыкового состава населения, и влияние географической среды на возникновение топонима. |

Комментарии:0

Комментарии:0